Wattenmeer

Das Wattenmeer in der Deutschen Bucht der Nordsee ist ein einzigartiger Lebensraum, von Ebbe und Flut geprägt durch trockenfallende Schlick- und Sandwatten, mit Prielen und Gatten, mit Halligen und Inseln. Auch wenn auf den ersten Blick kaum Leben auszumachen ist, gehört das Watt zu den biologisch produktivsten Lebensräumen der Erde. Hier leben eingegraben Würmer, Muscheln und Schnecken, mit der nächsten Flut erscheinen Fische und Krebse; viele Vogelarten nutzen das Wattenmeer als Brut- und Rastplatz. Pflanzen sind vor allem durch zahlreiche Algenarten vertreten, die an allen weniger bewegten Orten wie Steinen, Buhnen oder Schneckenschalen siedeln.

Natürliche Abläufe verändern diese Landschaft immer wieder, aber auch der Mensch prägte seit der Besiedlung des Küstenraumes den Lebensraum Watt.

Diese vielgestaltige Lebenswelt des Biotops Wattenmeer ist bewundernswert: diese Seite unterscheidet die ökologischen Lebensräume Nordsee – Sandwatt – Küstendünen – Schlickwatt – sowie Vorland mit den Salzwiesen. Als Besonderheit in der deutschen Bucht wird auch Helgoland berücksichtigt mit dem Felswatt.

Allen Besuchern wünsche ich, dass Sie sich schon bald aufmachen, um die Küste zu besuchen – um sich von dieser großartigen Landschaft bezaubern zu lassen.

Lebensraum Wattenmeer

Wattenmeere gibt es an fast allen Küsten auf der Welt, an denen es Gezeiten gibt und damit regelmäßig wechselnde Wasserstände.

Das Watt ist ein im Wechsel der Gezeiten temporär trockenfallender Lebensraum.

Definition

Die Einteilung in die drei verschiedenen „weichen“ Wattsorten geschieht nach Korngröße des Bodens, je weniger stark die Strömung ist, desto kleinere Partikel sinken zu Boden. In den Tropen und Subtropen sind Wattenflächen in der Regel von Mangrovenwäldern und -Sümpfen bewachsen, entlang vieler Felsküsten gibt es Felswatten, die jedoch in der deutschen Bucht nur auf Helgoland zu finden sind. Sand- und Schlickwatten herrschen vor zwischen Inseln, Festlandsküste und Ästuaren (Trichtermündungen von Flüssen).

Die Entstehung – Sedimente bilden das Wattenmeer

Wattboden besteht aus Meeressedimenten, die von Wellen und Gezeiten an die Küsten gespült werden. Sturmfluten können durch die Wellengewalt Sandbänke und Dünen in kurzer Zeit auf- oder abbauen. Normalerweise dauert dieser Vorgang der „Sedimentation“ aber viele Jahre.

Man kann unterscheiden zwischen groben Sedimenten (Sand), die vorwiegend aus dem Küstenfeld stammen, und feinen Sedimenten (Schluff und Ton), die beim Abbau des alten Festlandsockels entstehen oder durch die Flüsse ins Meer gespült werden. Die größten Sedimentlieferanten in der deutschen Bucht sind Elbe und Weser.

Neben diesen mineralischen Sedimenten gibt es noch organische Sedimente: tierische Sedimente (Schalen von Kieselalgen oder Muscheln und Schnecken) sowie pflanzliche Sedimente (abgestorbene Pflanzenteile). Diese Reste von Lebewesen werden als „Detritus“ (lat. = das Zerriebene) bezeichnet.

Bei Flut werden diese Sedimente in die Watten befördert. Sinkt die Strömung des Wassers, fallen erst die gröberen Sandkörner aus; kommt das Wasser nahezu zum Stillstand, fallen die feinen Schwebstoffe, das Detritus, aus.

Gliederung des Wattenmeeres

Auf diese Weise entsteht die typische Großraumzonierung des Wattenmeeres: an den vorgelagerten Inseln und Sänden lagert sich der Sand ab, durch die Priele gelangt das Wasser in die hinteren, landeinwärtsgelegenen Bereiche, verlangsamt sich dort und baut so die Schlickwatten auf. Schlick ist also Boden aus ganz feinen Bestandteilen.

Die Küstenbewohner machen sich dies zunutze und bauen an der Festlandsküste bzw. an den rückseitigen Küsten der Inseln als Küstenschutz Lahnungen – lange Holzpfahlreihen, die das Wasser beruhigen und so die Sedimentation beschleunigen. So wird Vorland gewonnen, dass dann als neue Marsch eingedeicht werden kann.

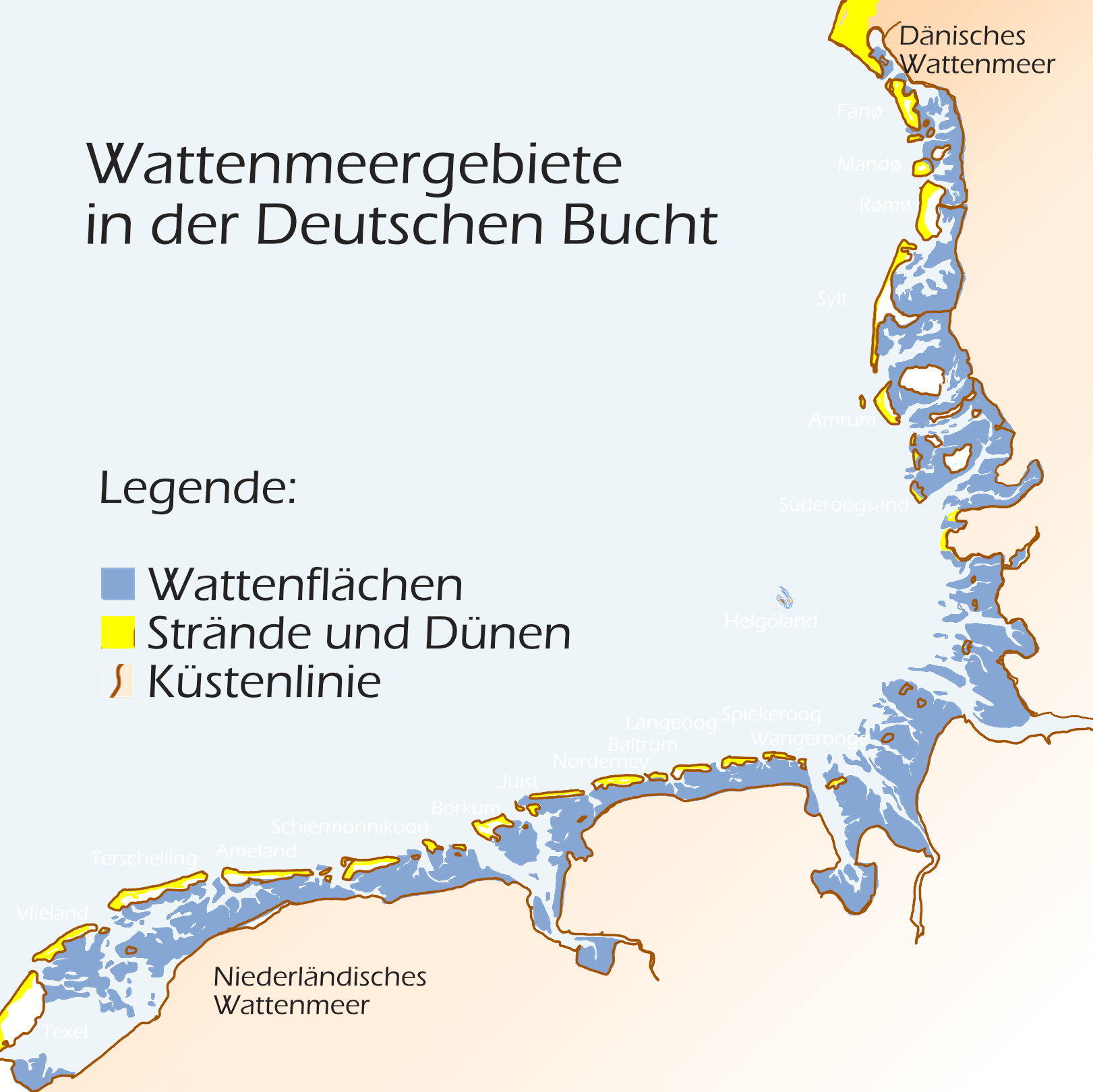

Die Landschaft „Wattenmeer“ ist vielfältig gegliedert und so ein überaus vielfältiger Lebensraum aus flachen Küstengewässern, Inseln und Salzwiesen. Die schematische Abbildung zeigt die horizontale Gliederung (a-g) und die vertikale Gliederung (1-4).

INFOBOX: So lässt sich das Wattenmeer horizontal gliedern…

- a) Vorstrand: Vom Meer aus gesehen steigt der Meeresboden langsam an und bildet erste Vorsände, die teilweise sogar über der normalen Hochwasserlinie liegen können und deshalb gerne von Seehunden als Rastplätze genutzt werden.

- b) Strand: Die Dynamik zwischen Entstehung und Abbau der Sände ist allerdings so groß, dass sich kein Bewuchs ansiedeln kann.

- c) – d) Dahinter entstehen die Düneninseln. Sie werden von Wellen und Wind aufgebaut und mit der Strömung verlagert, so dass sich über die Jahrzehnte ihre Position und Umrisse verändern können.

In Lee (natürliche windberuhigte Seite der Inseln) gibt es häufig Marschflächen (e). - Damit beginnt das eigentliche Wattenmeer:

Hier liegende Inseln bestehen aus Resten des alten Festlandsockels: sie haben hohe Deiche, Halligen dagegen sind maximal von einem Sommerdeich geschützt, bei jeder Sturmflut werden die Halligen überflutet, weswegen die Häuser in kleinen Ansiedlungen auf Warften (künstlichen Hügeln) stehen.

Priele sind sozusagen die „Flüsse“ des Wattenmeeres, durch sie kann das Wasser mit hoher Geschwindigkeit fließen – in das Watt hinein bei Flut, aus dem Watt heraus bei beginnender Ebbe. Die großen, bis zu 30m tiefen Priele, die in die Nordsee münden, heißen Gatt. In ihnen kann der Flut- oder Ebbstrom Geschwindigkeiten bis zu 4 kn (1 Knoten = 1 Seemeile/Stunde = 1,85km/h) erreichen. - g) Hinter dem Hauptdeich befinden sich weite Marschflächen – ehemaliger Meeresboden, der durch Eindeichung dem Meer abgetrotzt wurde und von den Bewohnern landwirtschaftlich kultiviert.

Die vertikale Gliederung wird beschrieben auf der Seite Spülsaum & Küstenlinie.

Geologie und Entstehung

Erdgeschichtlich gesehen ist das Wattenmeer sehr jung. Am Ende der letzten Eiszeit (der Weichsel-Eiszeit) vor 10.300 Jahren war die Nordsee nahezu komplett trocken gefallen, der Meeresspiegel lagt 40m unter dem heutigen Stand. Der nördliche Teil der Nordsee war mit einer bis zu 2km dicken Eisschicht bedeckt. Die Doggerbank, immer noch eine Untiefe, die an einigen Stellen lediglich 13m unter dem Meeresspiegel liegt, war eine imposante Erhebung.

Mit dem seither andauernden Schmelzen der Eismassen steigt der Meeresspiegel – und gibt der Nordseeküste ihre Gestalt.

Die abschmelzenden Gletscher bildeten breite Flüsse und Urstromtäler, die die tundrenähnliche Nordseelandschaft in eine wild mäandernde Flusslandschaft verwandelten. Helgoland war für umher wandernde Nomaden zu Fuß zu erreichen. Der abschmelzende Eispanzer schließlich füllte die Ozeane wieder auf, der Meeresspiegel stieg: Das allerdings nicht kontinuierlich, sondern in Schüben, den so genannten Transgressionen.

Auch die mittelalterlichen Landverluste in Folge von gigantischen Sturmfluten zeugen davon. Geestkerninseln blieben im umgebenden Wattenmeer als Zeugen der letzten Eiszeit übrig.

Das Meer und der Wind gestalteten die Landschaft drumherum, bis die Menschen anfingen, diese amphibische Landschaft zu besiedeln und in den Lauf der Dinge einzugreifen. Nicht durch Deichbauten, sondern durch Torfabbau zur Salzgewinnung, der große Senken schuf, die bei Sturmfluten vollliefen und weitere massive Landverluste zur Folge hatte.

Mit den Strömen und Flüssen wurden auch nach dieser Eiszeit wieder Unmengen von Sand in das Becken der Nordsee gespült- eine spätere Grundlage für die Küstengestalt. Die Dynamik von Ebbe und Flut, Stürmen und Strömungen lagert jährlich unvorstellbare Mengen Sand um. So verändern sich kontinuierlich die Düneninseln der Nordsee. Dort wo die Strömung fast zum Stillstand kommt, können schließlich auch die Schwebstoffe absinken- das Schlickwatt entsteht.

Seit der Besiedlung der Küstenstreifen steigt das Wasser der Nordsee, so dass das Meer immer größere Landstriche zurückerobert und die menschlichen Bewohner immer ausgefeiltere Schutzmaßnahmen ergreifen müssen (siehe auch Landgewinnung und Deichbau). Dieser drohende und auch tatsächliche Verlust an Land, Dörfern und Menschenleben zeichnet seit Jahrhunderten das Leben an der Küste und gibt Land und Leuten ein rauhes Gepräge – „De nich will dieken, mutt wieken“ heißt das uralte plattdeutsche Motto – wer keine Deiche bauen will, muss weichen