Küstendünen & Strandwall

Mit dem Meer assoziieren viele Menschen zugleich den Strand. Auch wenn Küste nicht immer gleichbedeutend mit Sand ist, im Wattenmeer besteht der weitaus größte Teil der Küste aus Sand und auch der Meeresboden besteht aus Unmengen von Sand; bei Ebbe lassen sich trockenfallende Sandbänke ausmachen – logisch, dass die Kraft der Wellen, die Brandung, Sand an die Küste spült.

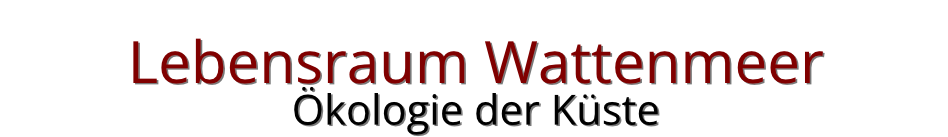

Unter ökologischen Gesichtspunkten soll zunächst die horizontale Gliederung dieses Küstenlebensraumes betrachtet werden. Die Gliederung der eher vom Schlick und Bewuchs geprägten „Grünen Küste“ der Nordsee wird unter Vorland & Salzwiesen beschrieben.

Der starke Wind verhindert an der Nordseeküste die an der Ostseeküste typische Bewaldung. Das eingeregnete Süßwasser“kissen“ mischt sich kaum mit dem Salzwasser, weil das Salzwasser schwerer ist und deswegen nicht aufsteigt. Das brackige Grundwasser drückt von der Süßwasserblase der Insel in das Meer.

Die Gliederung der Dünenküste

Die Gliederung der Dünenküste ist keineswegs zufällig: Wie aus der Abbildung oben hervorgeht, sind dafür zum einen der Wind und Meer – damit Strömung und Wellen – und das Salz verantwortlich. Hinzu kommt noch die Zusammensetzung des Sediments (Sand und Kies). Man nennt diese Faktoren Abiotische Faktoren.

Ebbe und Flut schichten im Flachwasserbereich der Küste bis 20m Tiefe ständig den Sand, die bei weitem häufigste Sedimentart, um. Auch die Flüsse, die in die deutsche Bucht münden, spülen eine große Sedimentfracht ins Meer – darunter auch gemahlene Gesteine aus dem Landesinneren – Sand. Sobald dieser Sand trocknet, zum Beispiel bei Ebbe, löst sich der Zusammenhalt der Sandkörner, und der an der Küste oft steife Wind verlagert den Sand landeinwärts.

Vom Wind und von der Brandung aufgeschobene Sandwälle werden erhöht, verlängert, und wandern den Strand entlang. Häufig werden durch die extreme Wellengewalt von Sturmfluten deutlich größere Sandwälle um- und aufgebaut, die wegen des hohen Wasserstandes weit strandeinwärts liegen.

Besiedlung

Vordüne (Primärdüne)

Sobald der Sandwall eine gewisse Höhe über der Hochwasserlinie erreicht hat und nun nicht mehr regelmäßig von der Brandung durchgewühlt wird, finden sich rasch erste besiedelnde Pflanzen, sogenannte Pionierpflanzen, ein. Sie müssen ganz erhebliche Salzkonzentrationen ertragen können, da Spülsaum und Vordüne (siehe Abb. 1 oben) bei Hochwasserständen überflutet werden. Verbreitete Besiedler sind z.B. Strandquecke (Agropyron junceum), Stranddistel (Eryngium maritimum) oder Strandsalzmiere (Honkenya peploides). In dem Windschatten ihrer Horste lagert sich rasch weiterer Sand ab.

Weißdüne (Sekundärdüne)

Bald folgen Strandhafer und Strandroggen. Diese Pflanzenpioniere sorgen mit ihren Wurzeln für die Verfestigung des Sandes und bieten Windschatten, in dem sich weiterer Sand anlagert. Die Pflanzen werden durchaus vom Sand verschüttet, wachsen aber mit dem Anwachsen der Primärdüne mit in die Höhe. Es können regelrechte Horste und Wurzeletagen gebildet werden.

Diese hochwachsenden Sand“haufen“ sind die Voraussetzung dafür, dass durch Regenfälle der Sand langsam aussüßt und somit weitere Pflanzen siedeln können. Da Süßwasser leichter ist als Salzwasser, bleibt es oben im Sand, bildet ein Süßwasserkissen, versickert nicht weit- siehe auch die folgende Infobox:

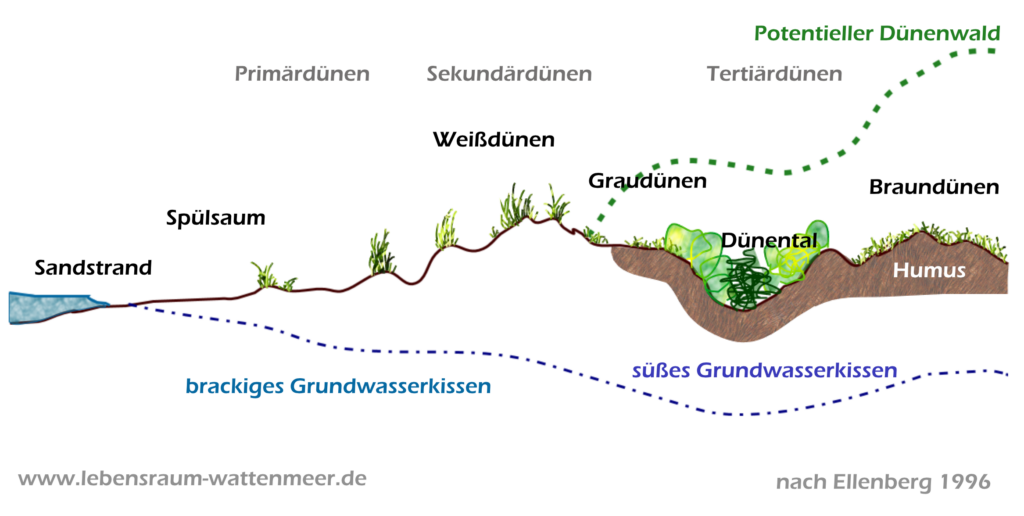

INFOBOX: Wie Wasser in Schichten liegen kann – der Schichtungsversuch

Schichtungen von Wasser unterschiedlichen Salzgehaltes lassen sich gut mit einem kleinen Versuch anschaulich machen:

Der Schichtungsversuch

Das mit Lebensmittelfarbe orange-gelb angefärbte Salzwasser ist schwerer und „liegt“ daher unten im Gefäß.

Es vermischt sich nicht mit dem hellgrün angefärbten Süßwasser, das oben schwimmt. Eine kleine Schicht Brackwasser ist dazwischen sichtbar (hellgelb).

Diese Schichtung ermöglicht, dass Süßwasser im Strandsand gespeichert bleibt und nicht in der Erde versickert – so ist Pflanzenwachstum möglich.

Aus der Primärdüne wird langsam eine steilkuppige Weißdüne, die Sekundärdüne. Diese kann bis zu 10m Höhe erreichen und hat meist eine charakteristische Sichelform. Da sie noch nicht Flächendeckend bewachsen ist, kann sie rückseitig auch wieder abgebaut werden, während sie vorne weiter aufgebaut wird. Es entstehen Wanderdünen, die viele Meter im Jahr wandern können. Pott 2003 nennt ein Beispiel: „Am Westkopf der Insel Juist haben die Haakdünen im Verlauf von 800 Jahren ein mindestens 1,2 km breites Salzwiesengebiet „überwandert““.

Grau- und Braundüne (Tertiärdünen)

Auf der Rückseite von halbwegs gut befestigten Sekundärdünen kann sich schon erster Humus ansammeln, außerdem wäscht der Regen das Salz im Sand langsam aus: Es lassen sich andere Pflanzenarten nieder, die eine geringere Toleranz gegenüber Salzionen haben. Da wären z.B. Gräser wie Strandhafer (Ammophila arenaria) und Sand-Segge (Carex arenaria), oder der Scharfe Mauerpfeffer (Sedum acre), das Gänsefingerkraut (Potentilla arenaria), der Strandbeifuß (Artemisia maritima).

Noch nahe an der Salz- und windexponierten Küstenlinie siedeln der sehr seltene Hornmohn (Glaucium flavum), Echtes Labkraut (Galium verum), Strandwinde (Calystega soldanella) oder Acker-Gänsedistel (Sonchus arvensis).

Braundüne

Bei weiterer Aussüßung und weiterem Gras- und Moosbewuchs wird die Düne zur Braundüne: Hier ist schon ein deutlicher Humushorizont zu erkennen.

Nun besiedeln verschiedene Zwergstrauchgesellschaften die Düne, verfestigen den Boden und gehen in der Regel in ein Dünental über. Verbreitete Pflanzenarten sind z.B. die Krähenbeere (Empetrum nigrum), Sanddorn (Hippophae rhamnoides), die Hundsrose (Rosa rugosa) und die Beesenheide (Calluna vulgaris) oder die Silber-Oelweide (Elaeagnus commutata). Grau- bzw. Braundüne bilden die Tertiärdüne (siehe Abb. 2). Für größere Gehölze wie Kiefern, die im Ostseeraum durchaus die Tertiärdünen besiedeln können, sind die Westküstendünen zu windexponiert, Zwergwuchsformen sind stellenweise zu finden.

In den Dünensenken und -tälern können sich Feuchtgebiete und Moore entwickeln.

Der Strandwall

Auch ohne ausgeprägte Dünenbildung gibt es zum Beispiel an der Küste Föhrs einen 20-100m breiten Uferstreifen, der vom Übergang von den nassen salzreichen Lebensbedingungen zum trockenen Landleben geprägt ist. Innerhalb weniger Meter können Besiedlung und Artenzusammensetzung stark variieren.

Wie in Abb. 5 erkennbar ist der rückwärtige Teil des Strandwalls, der durch stärkere Sturmfluten und Sandverwehungen aufgebaut wurde und nur wenig höher liegt als das umgebende Land, rückwärtig stark bewachsen mit Schilf und Dünengräsern wie Strandhafer (Ammophila arenaria) und Strandroggen (Elymus arenarius) oder Sandsegge (Carex arenaria). Landwärts schließen sich salzverträgliche Wiesengesellschaften an, seewärts wachsen die Gräser bald nur noch Pulkweise, um sich dann im Sandstrand zu verlieren- der ist zu starken physikalischen Umwälzungen unterworfen, als dass sich eine Pflanzendecke etablieren könnte. Im Wesentlichen erfolgt der Übergang der Lebensräume dem oben beschriebenen Schema an den Dünenküsten, jedoch auch durch die teilweise größtmögliche landwirtschaftliche Nutzung ist die Artenvielfalt stark eingeschränkt. An weniger strömungsexponierten Küsten wie der Ostküste Amrums kann das Land auch unvermittelt in Salzwiesen und schließlich Schlickwatt übergehen.