Das Felswatt

Das einzige Felswatt in der deutschen Bucht gibt es rund um eine einmalige Insel: Helgoland. Während an der Küste der Nordsee sonst Schlicklandschaften, Dünen und Flussmündungen vorherrschen, gibt es an der Nordost- und der Südwestseite von Helgoland ein kleines Felswatt.

Aber wie kommt ein Felsen mitten in die sandige Deutsche Bucht der Nordsee?

An felsigen Küsten wie der englischen Kanalküste wird ein Geheimnis der Entstehung unserer Erde offenbar: die Oberfläche unserer Erde besteht häufig aus übereinanderliegenden unterschiedlichen Schichten, die von wechselnden Meereswasserständen abgelagert wurden- genauso, wie die heutigen Watten an der Küste der deutschen Bucht entstehen, nur über unvorstellbar lange Zeiträume.

Erdgeschichtliche Entstehung

Der rote Fels Helgolands ist Buntsandstein. An versteinerten Strömungs-Rippeln (Abb. 1b oben) lässt sich gut erkennen, dass Buntsandstein maritimen Ursprungs ist, er entstand durch Sedimentation (Absinken von Schwebstoffen) vor 240 Millionen Jahren im Trias. Die Gesteinsschichten sind also ehemaliger Meeresboden, und richtig findet man mit viel Glück auch Versteinerungen in aufgeplatzten Gesteinsbrocken. Weiter enthält der Felsen auch Einschlüsse wie Salze und sogar Kupfer, der im Mittelalter vermutlich für eine bescheidene Kupferindustrie augebeutet wurde. Jetzt bietet der „Schon-wieder-Meeresboden“ zahlreichen Algen mit ihren Haftkrallen eine solide Besiedlungsgrundlage.

Und so wurde der Fels nach oben gedrückt:

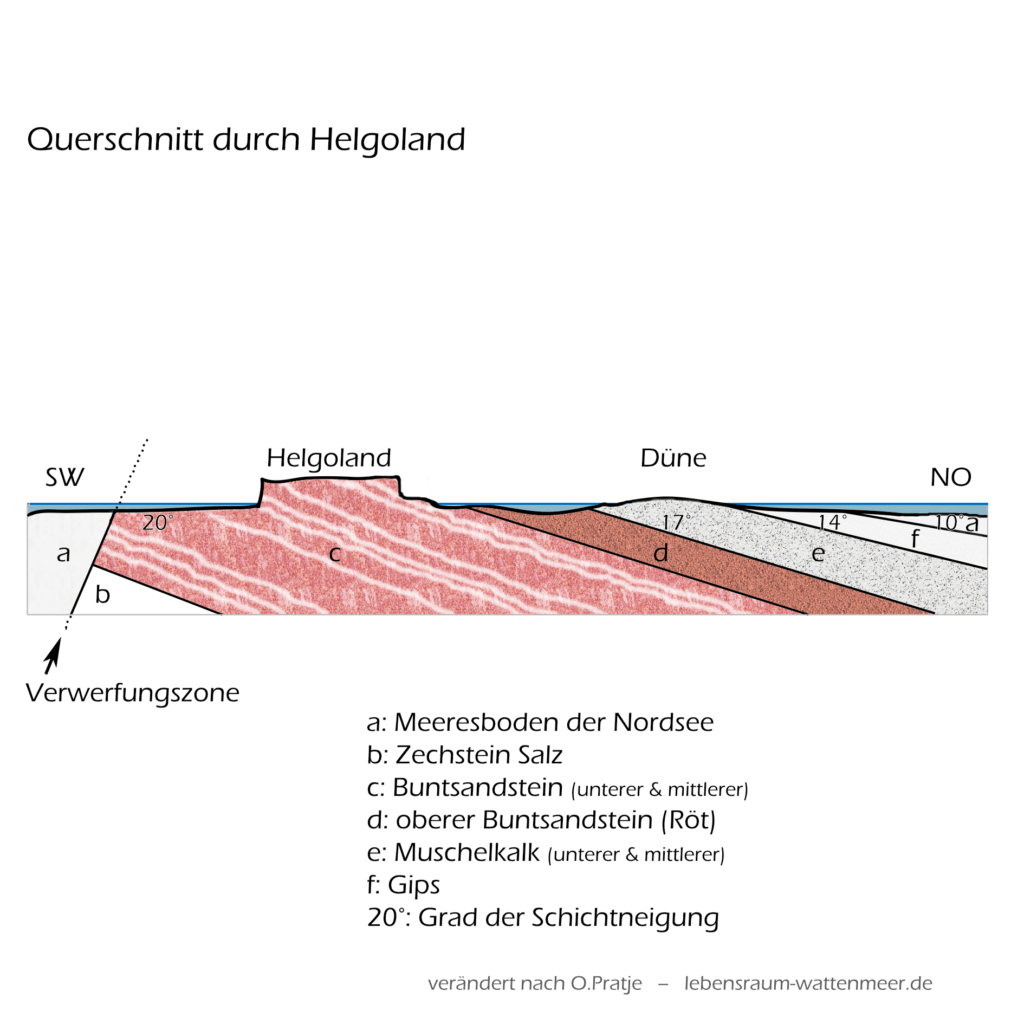

Unter den oberen Erdschichten der Erdzeitalter in Norddeutschland befindet sich eine mächtige Salzschicht, die an verschiedenen Orten an die Oberfläche drängt (vgl. Segeberg, Lüneburg), so auch unter Helgoland. Dort bog ein Salzstock die darüberliegenden Schichten (v.a. Muschelkalk und Buntsandstein) bis zu 500m nach oben, an der Südwestküste rissen die Schichten (siehe auch Abb. 2a). Die Verwitterung ließ den Berg immer kleiner werden, das steigende Meer nagt an der Grundfläche (Abb. 2c), ein Felsplateau kurz unter der Wasseroberfläche entstand.

Es handelt sich bei dem Helgoländer Felswatt also um eine Abrasionsterasse: der flache, bis zu 500m in die Nordsee reichende Felsgrund entstand während jahrtausendelanger Erosion der Helgoländer Felsen, die so immer kleiner wurden. Der Abtrag des Felsens ist, bis auf einige kleinere Felsnasen und die Nordostküste, durch einen ab 1911 vorgebauten Betonsockel („Preußenmauer“) zum Erliegen gekommen. Die Nordostküste liegt im Schutz einer ab 1934 gebauten Mole.

Abb. 2:

a) Ein Querschnitt durch die Gesteinsschichten Helgolands erklärt Größe und Struktur des Felswatts: Ein Salzstock (b) wölbte sich nach oben aus und hob die darüberliegenden Gesteinsschichten empor, die Schichten rissen an der Verwerfungszone. Die Fallwinkel der Schichten gehen von 20° des Buntsandsteins über 17° beim Muschelkalk auf 10° bei der Kreide über, der Boden ist also nach wie vor aufgebogen.

b) Die schrägliegenden Gesteinsschichten sind gut zu erkennen (SW-Küste)

c) Die Abrasionsterasse entstand, bevor der Betonsockel vorgebaut wurde: Der Bildausschnitt eines Gemäldes von Eduard Schmidt (1854) zeigt den Helgoländer Felssockel bei Sturm: die Wellen kolken den weichen Buntsandstein aus, die Brandungshohlkehlen wachsen, schließlich bricht überhängendes Gestein herunter, das vom Wellenschlag zermahlen und fortgespült wird. So entstanden immer wieder auch Felsentore, und Steinsäulen aus härterem Gestein blieben stehen (jetzt nur noch die ‚lange Anna‘).

d) Sturm: Wellenschlag höhlt den Helgoländer Felsen aus

Ökologische Dimensionen

Die Lebensräume des Helgoländer Felswatts werden, wie jede Küste, vertikal nach ihrer Überflutungszeit gegliedert; eine längere Periode des Trockenfallens erfordert erhebliche Anpassungen der Lebewesen und hat somit Auswirkungen auf die Artenzusammensetzung des Lebensraumes. Die genauen Faktoren dieses sich permanent wechselnden Lebensraums sind unter Spülsaum & Küstenlinie beschrieben.

Das Felswatt unterscheidet sich als Lebensraum grundlegend von den naheliegenden Küsten: die meisten Lebewesen müssen auf(!) dem Gestein siedeln und können sich nicht im Boden verstecken.

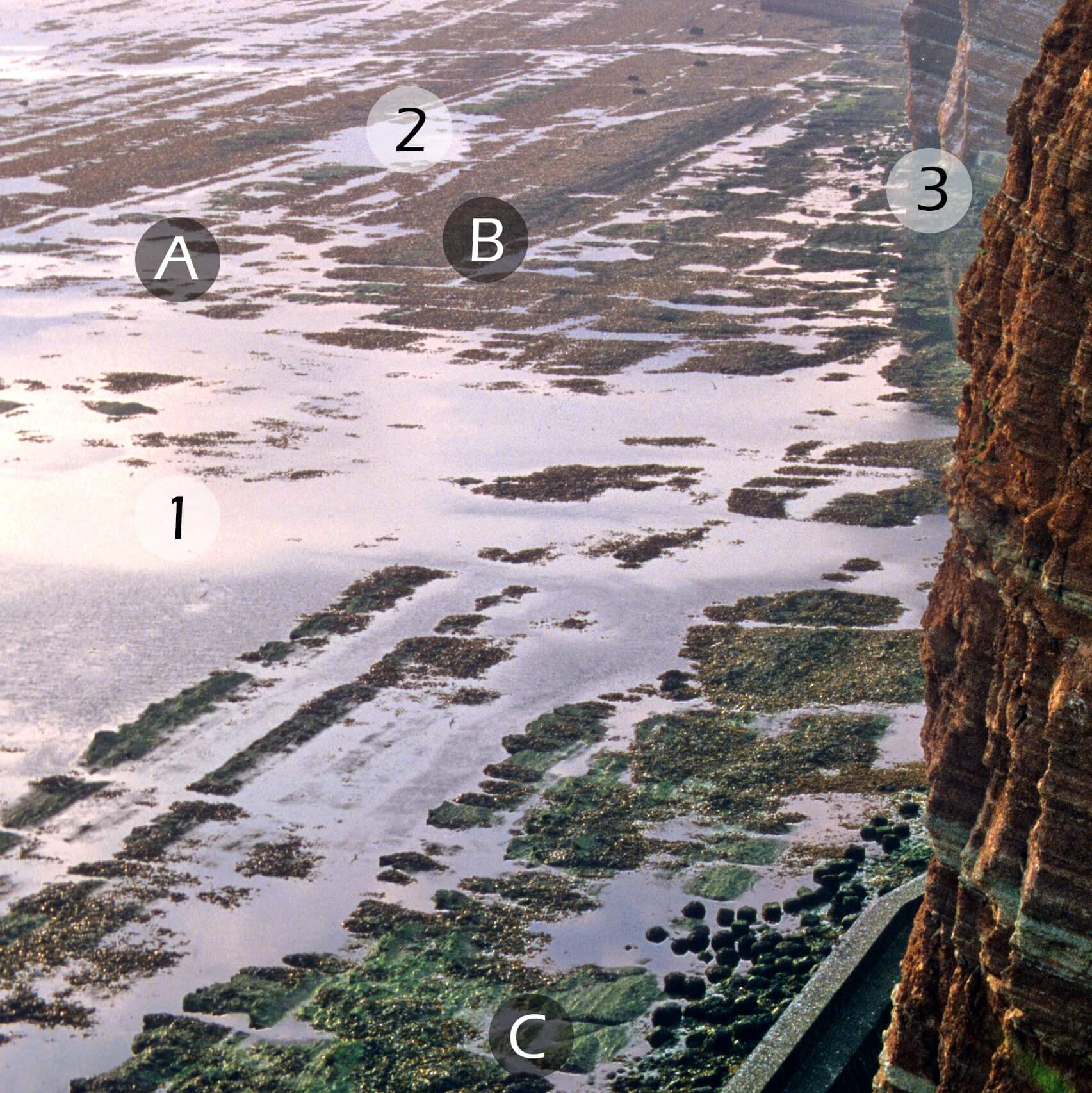

Und durch die besondere Geschichte Helgolands und die schräg verlaufenden Gesteinsschichten unterschiedlicher Härte ist die Abrasionsterasse stark zerklüftet. Die parallel verlaufenden Strukturen im Bild unten zeugen davon. Unter ökologischen Geschichtspunkten ist diese Oberflächenstruktur ein großes Glück, vervielfältigt sich doch so die Größe der Lebensräume und eine besonders umfangreiche Artenvielfalt konnte sich herausbilden.

Das untenstehende Foto, das gegen die untergehende Sonne bei Springtide aufgenommen wurde, zeigt einen Teil des Südwestwatts. Auf dem Gestein haben sich Tangwälder angesiedelt (Abb. 4a+f), die weitere ökologische Nischen bieten und vielen Tierarten bei Ebbe einen geschützen, feuchten Lebensraum bieten.

Gliederung:

A: Dauerflutzone (Sublitoral)

bestandsbildend: Palmentang (Laminaria hyperborea) und Fingertang (Laminaria digitata);

dazu gehören die Priele (1) mit ihren starken Flut- und Ebbströmen. Die Tierwelt umfasst nahezu alle Arten der Nordsee auf dichtem Raum.

Die Gezeitenzone (Eulitoral):

B: Untere Gezeitenzone:

bestandsbildend von unten nach oben: Sägetang (Fucus serratus), weiter oben Blasentang (Fucus vesiculosus) und noch höher Spiraltang (Fucus spiralis), die Abfolge der Arten ergibt sich durch ihre Trocknungstoleranz, der Spiraltang ist besonders unempfindlich. Zur unteren Gezeitenzone gehören auch die Gezeitentümpel (2): Senken und ‚Löcher‘ im Untergrund, in denen das Wasser bei Ebbe stehen bleibt; sie beherbergen eine große Artenvielfalt (vgl. Abb. 4d).

C: Obere Gezeitenzone:

geprägt durch einen dichten Teppich von grünen Fadenalgen (Enteromorpha), das Trümmerfeld (3) am Fuß des Kliffs gehört auch dazu.

Der Besuch des Felswattes ist verboten (und wäre wegen des Steinschlages aus der nahen Felswand, des zerklüfteten Untergrunds und der bis zu 30cm dicken den Felsen bedeckenden glitschigen Algenschicht sowieso nicht zu empfehlen).

Abb. 4:

a+b) Die Dauerflutzone (A) wird geprägt vom Palmentang (Laminaria hyperborea). Ein Mitarbeiter präsentiert die erstaunliche Größe.

Der Palmentang führt im Frühjahr einen ‚Laubwechsel‘ durch: Mit zunehmendem Licht wächst an der Blattbasis ein neues Phylloid heran (hellbraun), dem das letztjährige noch bis in den Frühsommer aufsitzt – bis es durch Wellenschlag abgerissen wird und bspw. an den Strand gespült wird.

c) Die Untere Gezeitenzone (B) wird geprägt durch Sägetang (Fucus serratus), Blasentang (Fucus vesiculosus) und Spiraltang (Fucus spiralis). Der Spiraltang als trocknungsresistenteste Art bedeckt hier die am längsten trockenliegenden Felsbrocken, die durch die Sprengung Helgolands 1947 weit ins Watt hinausgeschleudert worden sind.

d) Gezeitentümpel: Der Name rührt daher, dass er auch bei Ebbe mit Wasser gefüllt bleibt: in diesem Algensumpf sind Braun-, Grün- und die feingliedrigen Rotalgen zu sehen. Zwischen den Pflanzen verstecken sich Krebse, Krabben oder Polypen und auch kleine Fische vor dem Austrocknen und vor Fressfeinden.

Felswatt – Das Algenwatt

Gesteinsküsten sind häufig in einem Maße mit Pflanzen bewachsen, wie es sich angesichts der übrigen Wattenmeerküste mit ihren auf den ersten Blick öden, weiten Flächen kaum vorstellen lässt. Und auch ein erholsamer Wattspaziergang bei Ebbe ist in einem Felswatt unmöglich. Die dann trockenliegende Algenauflage kann bis zu 30cm betragen und ist sehr glibschig.

Die Begrifflichkeiten für diese Pflanzenmasse erscheint häufig unscharf: Algen?(See)Tange?Kelb?

Folgend der Versuch einer Einordnung:

Es gibt 1. Mikroalgen (häufig Einzeller, die auch für die Algenblüte verantwortlich sind und den daraus resultierenden Schaum am Strand hervorrufen)

und 2. Makroalgen (mehrzellige, mit bloßem Auge sichtbare Wasserpflanzen, die trotzdem nicht zu den eigentlichen Pflanzen gehören).

Letztere werden unterteilt in Grün-, Rot- und Braunalgen, ihrer Farbe entsprechend; und werden, wenn sie an der Meeresküste wachsen, auch Seetang, ‚Tange‘ genannt. Wegen ihrer Bestandsdichte und Größe der Pflanzen spricht man gelegentlich von Kelp oder Kelpwäldern, allenfalls ist in der Nordsee um Helgoland dieser Lebensraum anzutreffen.

Der Thallus (Pflanzenkörper) der Algen ist analog zu dem der höheren Pflanzen aufgebaut, auch wenn keine Verwandtschaft besteht. Dieser Bau hat sich offensichtlich mehrfach (konvergent) entwickelt, da hieraus Vorteile entstehen, wie am Beispiel des Palmentangs gezeigt werden kann (siehe unten).

Abb. 5:

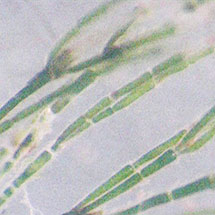

a) Der Pinseltang (Cladophora rupestris) ist eine Besonderheit: seine einzelnen Fäden sind immer nur eine Zelle breit und enthalten zahlreiche Zellkerne. Die gesamte Pflanze erinnert an ein Büschel Haare, bis zu 20cm lang.

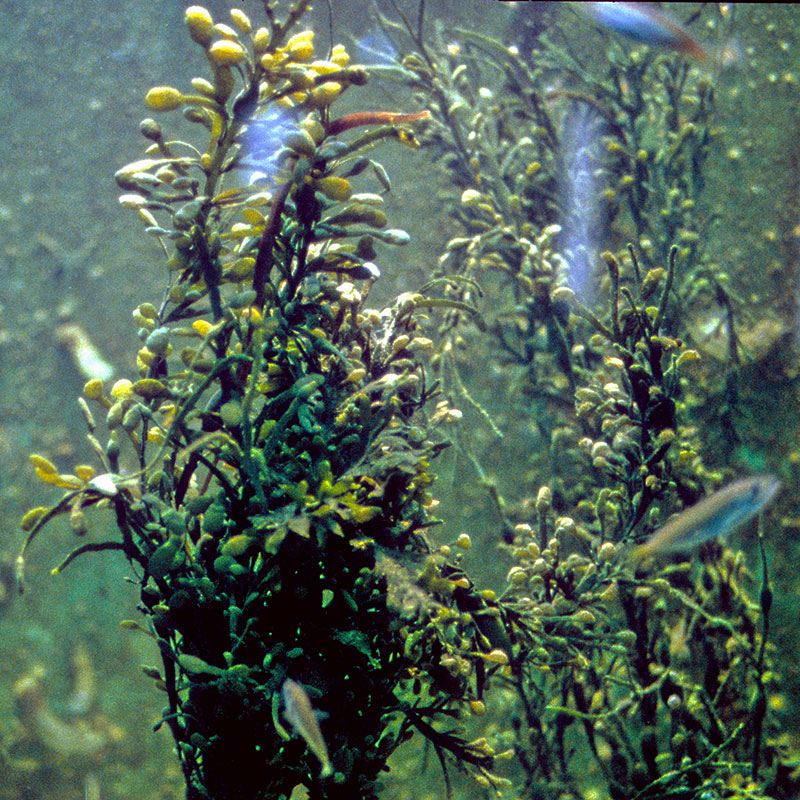

b+c) Der Knotentang (Ascophyllum nodosum) bzw. Kleiner Blasentang/Spiraltang (Fucus spiralis), Braunalgen: bei Flut bilden sie eine verwunschene Unterwasserwelt mit zahlreichen Verstecken. Bei Ebbe hängen sie wie ein Vorhang von Felsen und bieten Kleinstlebewesen Schutz gegen Feinde und Austrocknung, bis die Flut zurückkommt.

d) Die obere Gezeitenzone (C) wird geprägt durch grüne Fadenalgen, z.B. den Kleinen Röhrentang (Blindingia minima), der lange Trockenliegezeiten verträgt und mit seiner geringen Größe (bis 5cm) und seinem unverzweigten Thallus die Gesteine mit einem grünen Teppich überzieht.

INFOBOX: Der „ökologische Planet“ Palmentang (Laminaria Hyperborea)

Der Bau dieser Pflanze (Abb. 4a+b) macht den Namen augenscheinlich: Die Braunalge gliedert sich in etwa analog zu den höheren Landpflanze in drei Grundorgane: Haftkralle (dem Rhizoid – keine Wurzel, da eine Wurzel auch der Versorgung mit Nährstoffen dient), Stengel (Cauloid – Stoffleitung und Reck des ‚Blattes‘ zum Licht, um die Fotosyntheseleistung zu verbessern, es sind im Querschnitt sogar Jahresringe zu erkennen) und Blatt (Phylloid).

Das Blatt wird im Frühjahr, wenn durch den höheren Sonnenstand wieder mehr Licht zur Verfügung steht, durch ein neues ersetzt. Auch das erinnert an die Landpflanzen. Allerdings wächst beim Palmentang das neue Blatt an der Basis des alten nach, schiebt dieses nach oben. Bei stärkeren Wasserbewegungen, z.B. einer Sturmflut, werden die alten Palmentang-blätter abgerupft und z.B. an den Strand gespült. Palmentang kann bis zu 15 Jahre alt werden.

Auf dem Blatt bilden sich im Winter Sporangien, in denen kleine Zoosporen entstehen, kleine zellfädige Lebewesen, die bei 4° – 10° Wassertemperatur Eizellen und Spermien bilden. Wenn diese sich darauf befruchten, kann die junge Zygote zu Boden sinken und ein neuer Palmentang aufwachsen.

Dichte Kelbwälder an der Küste von Norwegen und Schottland werden auch industriell abgeerntet zur Gewinnung von Alginat, einem Verdickungs- und Geliermittel.

INFOBOX: Helgoländer Spezialitäten- besondere Fische im Felswatt

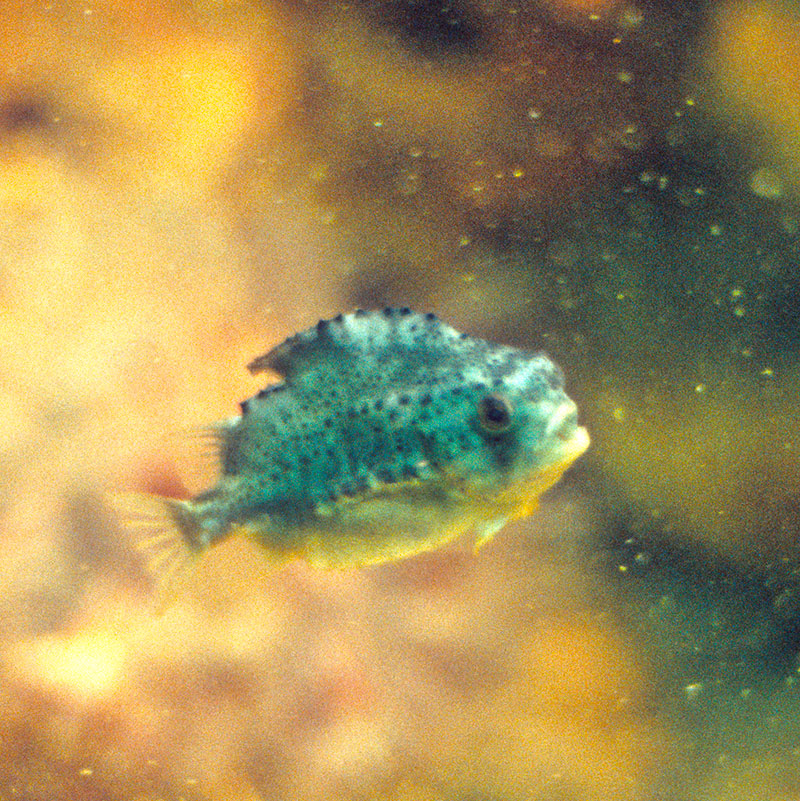

Zahlreiche Tiere sind auf dieses Habitat angewiesen, unter Wasser sind das neben dem Hummer (s.u.) auch einige Fischarten. Die Fische a) – c) haben keine Schuppen, sondern Knochenplatten – genau wie der Stör.

Der Fisch lebt vor allem in Seegraswiesen und Algenwäldern im Flachwasserbereich, in der Nordsee vor allem in den Gezeitentümpeln rund um Helgoland. Der Laich wird bis zum Schlupf 4-6 Wochen lang (abhängig von der Wassertemperatur) vom Männchen bewacht (Brutpflege).

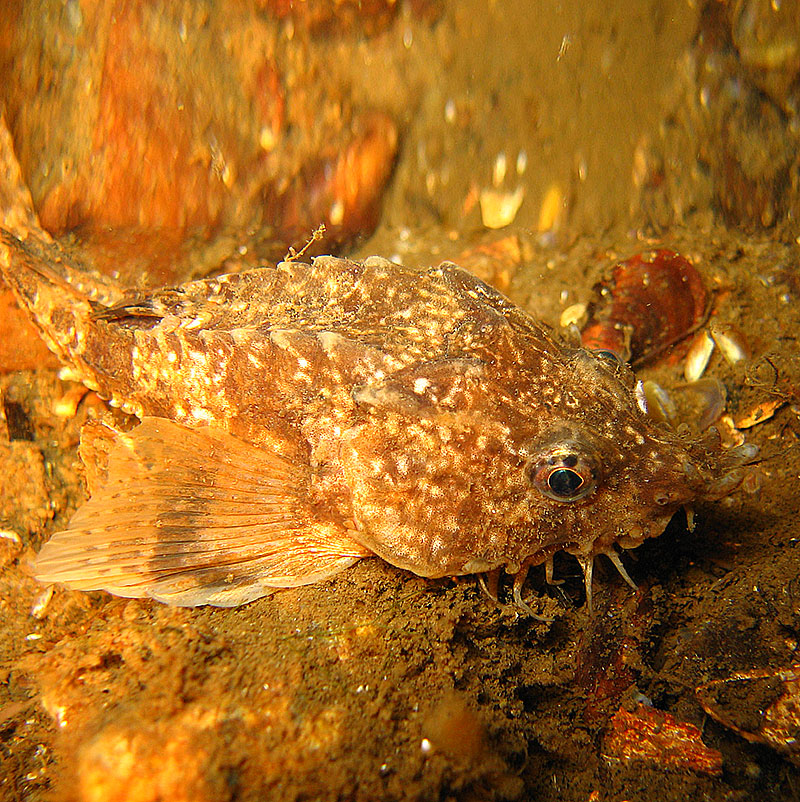

Sehr ähnlich sieht der Seeskorpion (Moxocephalus scorpius) aus, er ist ebenfalls ein Grundfisch, aber wird mit 30 – 40 cm deutlich größer. Bemerkenswert ist hier die innere Befruchtung vor der Eiablage, das ♂ färbt sich zur Laichzeit kupferrot mit hellen Flecken und bewacht das Gelege nach der Befruchtung ebenfalls.

Während er meist gerne über Weichböden unterwegs ist, wandern die Steinpicker aus dem Wattenmeer im Frühjahr nach Helgoland, um in den mit Tangen besiedelten Felswatten abzulaichen. Erst nach 10 Monaten schlüpfen die Jungfische.

Butterfische, die bei Ebbe versehentlich trocken fallen, können Luftsauerstoff atmen (vermutlich Hautatmung wie die Aale) und unter Tangen verborgen überleben. Im Winter sucht er größere Tiefen auf (bis 100m). Wichtige Nahrung für viele Meeresvögel.