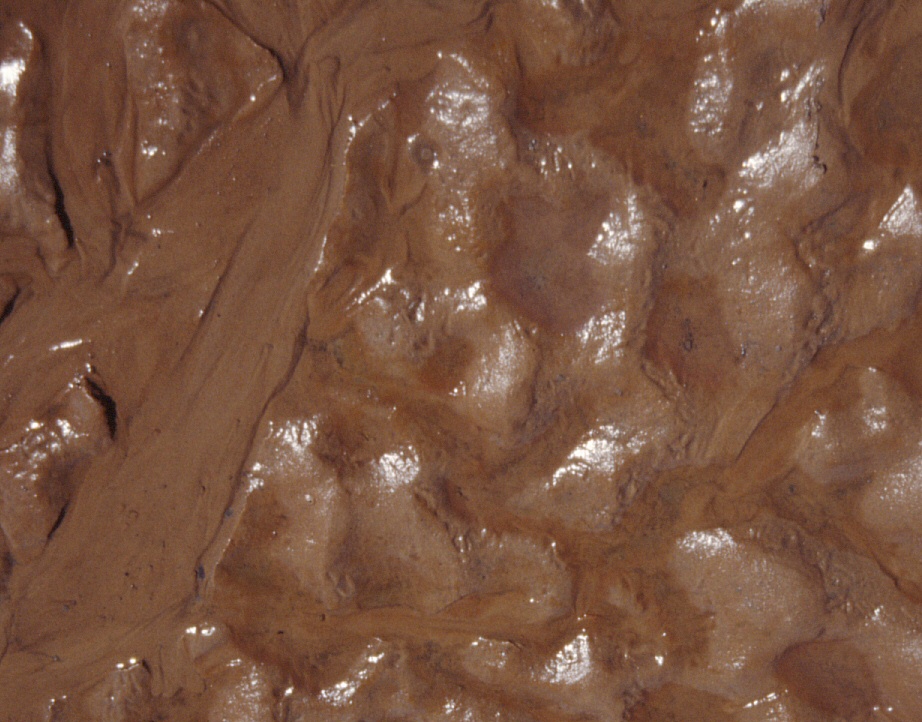

Sand- & Mischwatt

Die Wattwanderung über den nahezu endlosen Meeresboden setzt bei Besucher:innen raumgreifende Gefühle und Assoziationen frei. Salzige Luft, gleißendes Licht und die Vergänglichkeit des Erlebnisses mit Blick auf die in der Ferne liegenden Inseln und Halligen lassen keine:n unberührt.

Diese Erlebnisse ermöglicht das Sandwatt – das einige Zeit nach dem Aufbruch von der Küste das Schlickwatt ablöst.

Für die Beschreibung des Lebensraums erscheint es sinnvoll, Sand- und Mischwatt zusammen vorzustellen, da sie kaum voneinander getrennt werden können.

Merkmale & Entstehung

Das Sandwatt unterscheidet sich physikalisch vom Schlickwatt durch Korngröße des Bodens und Wassergehalt:

- meist sind deutliche Strömungsrippeln zu erkennen

- es besteht relativ grobem Sand mit der Korngröße über 0,1 mm

- es ist gut begehbar, der Bodenwassergehalt beträgt bei Ebbe nur ca. 25%

- Anteil der organischen Substanz ist eher gering und liegt bei ca. 1%

- Die dunkelgraue Reduktionschicht, durch Sauerstoffarmut gekennzeichnet, beginnt bei 5-8cm Tiefe

Mischwatt…

- ist mit Wattwürmern dicht besiedelt- bei Ebbe sieht man zahllose Kothaufen

- hat etwas größere Korngrößen (0,06-0,1mm)

- der Bodenwassergehalt beträgt 25-50%

- die Reduktionsschicht fängt in 1-2 cm Tiefe an

Grundsätzlich entsteht das Sandwatt in allen Bereichen, die Wasserbewegungen ausgesetzt sind und wo folglich keine feinen Schwebstoffe zu Boden sinken können. So fehlt die Nahrungsgrundlage aus Detritus und Kieselalgendecke für eine intensive Besiedlung durch viele Schnecken und Muschelarten; durch die Strömungen findet eine ständige Umlagerung der Sedimente statt. Im Mischwatt ist ein Übergangsstadium zu sehen – so könnte sich die Kieselalgendecke in Abb. 3c in strömungsexponierter Lage nicht ausbilden.

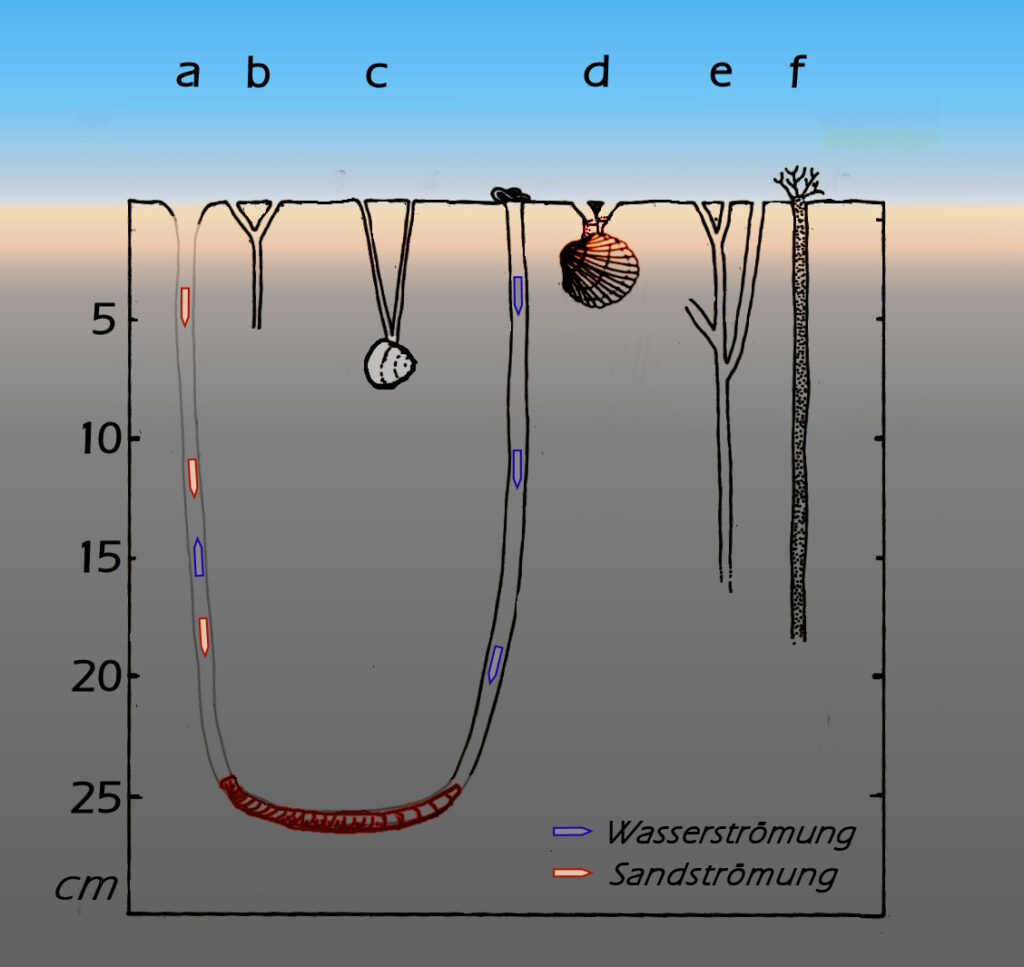

Abb. 3:

a) Bei Ebbe sieht man im Boden gut die Eingänge (Löcher) der U-förmigen Wohnröhren des Wattwurms (Arenicola marina) sowie die Kothaufen. Die graue Farbe zeigt, dass die Wohnröhre bis in die sauerstoffarme Reduktionsschicht reicht. Der Wurm muss also sauerstoffreiches Wasser und Nahrungsstoffe einstrudeln.

b) Daneben ist eine trockengefallene Rotalge zu erkennen – Algen und Tange können nur dort Wachsen, wo sich Möglichkeiten zum Anheften bieten wie Steine oder Muschelschalen. Diese wiederum sind häufig mit Seepocken (Semibalanos balanoides) bewachsen.

c) Der Wattboden ist mir einem rötlichen Schmier bedeckt – eine Kieselalgendecke, die bei Flut von Schnecken abgeweidet wird

d) Teile eines alten Wracks zwischen Föhr und Amrum, dessen Planken mit Seegras bewachsen sind

Unterschiedliche Lebensbedingungen der Wattarten

Prägende Unterschiede zeigen sich bei den abiotischen Umweltfaktoren Sauerstoffgehalt, Temperatur und Salzgehalt.

Der Sauerstoffgehalt der Nordsee wird hauptsächlich durch Fotosynthese von Algen, Tangen und Diatomeen sowie die Wasserbewegung bestimmt. Sie ist somit von Jahreszeit und Witterung abhängig: Während im Sommer eher die Fotosyntheseleistung der Pflanzen den Sauerstoffgehalt bestimmt, können dies im Winter nur stärkere Winde und Stürme sein. Die Werte können im Sommer bei bedecktem Himmel bei 40-70% liegen, bei starkem Sonnenschein zwischen 90-105% – teilweise ist also sogar eine Übersättigung möglich.

Auch der Salzgehalt hängt stark von den Witterungsverhältnissen ab. Bei Regen wird das Meerwasser auf dem Wattboden verdünnt und der Meeresboden süßt aus. Scheint dagegen die Sonne, verdunstet das Wasser und der Salzgehalt kann sich erhöhen. So wurden im Watt bei Dunsum/Föhr bei Regen Salinitätswerte um 26‰ gemessen.

Der durchschnittliche Salzgehalt der Nordsee liegt bei 30-43‰.

Bei Sonnentagen kann sich der obere Wattboden stark aufheizen – jedoch nimmt die Temperatur mit der Tiefe alle 5cm um ca. 1° ab. Die Bewohner des Wattbodens sind also nicht nur vor allzu hungrigen Blicken von Fressfeinden geschützt, sondern profitieren zusätzlich von einem stabileren Milieu: auch die evtl. Aussüßung durch Regen ist im Boden nicht nachweisbar.

INFOBOX: Der Wattwurm (Arenicola marina)

Stellvertretend für viele im Boden lebenden Wurmarten soll das Leben des Wattwurms kurz vorgestellt werden: Der Wattwurm gehört zur Gruppe der Borstenwürmer (Polychaeten), die vor allem im Meer leben. Seine Kothaufen auf dem Wattboden bedecken ausgedehnte Wattflächen (Arenicola kommt in allen Wattarten vor) und sind wohl jedem Wattwanderer ein Begriff. Die kleinen Dellen daneben zeigen das andere Ende der bis zu 20cm tiefen Wohnröhre an, in der der Wurm im unteren Teil lebt. Durch den Einsaugtrichter rutscht Sand nach, den der Wurm frisst: die in ihm enthaltenen verdaulichen Teile (Kieselalgen, Phytoplankton, Bakterien) werden verdaut, der reine Sand wieder ausgeschieden und als Kothaufen an der Oberfläche abgegeben – dazu kriecht der Wattwurm ca. alle 45 Minuten rückwärts bis kurz unter die Oberfläche.

Einige Bewohner des Mischwatts: a)Wattwurm, b)Pygospiowurm, c)Plattmuschel, d)Herzmuschel, e)Seeringelwurm, f)Bäumchenröhrenwurm

Die Wohntiefe ist in cm angegeben, die Farbgebung deutet die schon in 2cm beginnende Reduktionsschicht an (nach Kock 1998).

Dabei wird nicht selten das hintere grob gegliederte Ende des Wurms von Fressfeinden abgebissen, die der Wurm aus den zahlreichen kleinen Segmenten davor ersetzen kann. Die mittleren Segmente des Wurms tragen nach aussen fein verästelte rötliche Kiemen (siehe auch Abb. 5d). Durch sie nimmt er Sauerstoff auf, der durch eine gegenläufige Wasserströmung von hinten nach vorne daran vorbei geführt wird. Die Tunnelwände sind mit einem Sekret stabilisiert, der Wurm kann in ihm mehrere Monate lang leben.

Durch das sauerstoffreiche Wasser sind die Gangwände im grauen Sauerstoffarmen Boden häufig rötlich oxidiert und zusätzlich verfestigt. Währed Ebbe ist der Nachschub an sauerstoffreichem Wasser sehr begrenzt. Der Wurm ist an diese Sauerstoffarmut sehr gut angepasst: In Experimenten überlebten Würmer einen neuntägigen Auffenthalt in völlig ssauerstoffreiem Wasser – ihre Energie können sie mittels Gärung herstellen. Die rote Farbe von Arenicola kommt daher, dass der Wurm den roten Blutfarbstoff Hämoglobin besitzt wie z.B. wir Menschen; rotes Blut ist bei Wirbellosen sonst selten. Hämoglobin kann hervorragend Sauerstoff binden. Der Wattwurm kann Bestandsdichten von 20-50 Tieren/m2 erreichen (bis 500.000 Tiere/ha) und mischt im Jahr bis zu 4000 Tonnen Sand pro ha durch und versorgt so den Boden gut mit Sauerstoff. Das erleichtert vielen anderen Tieren das Leben im Wattboden.

Wattwürmer laichen im Herbst – Männchen geben den Sperma ins Wasser ab, der mit dem Wasser durch die Kotröhre zu den Weibchen gelangt. Nach der Befruchtung vergehen drei Wochen, bis die 1mm großen Larven den Muttergang verlassen. Angeheftet an Steinen und Muscheln und in einer Schleimhülle geschützt überwintern sie und lassen sich im Frühjahr ins Schlickwatt treiben, wo sie weniger Fressfeinde haben. Im nachfolgenden Herbst mit einer Größe von 2-6cm suchen sie dann aktiv die Siedlungsräume der Eltern auf, das Sand- bzw. Mischwatt (nach Kock 1998).

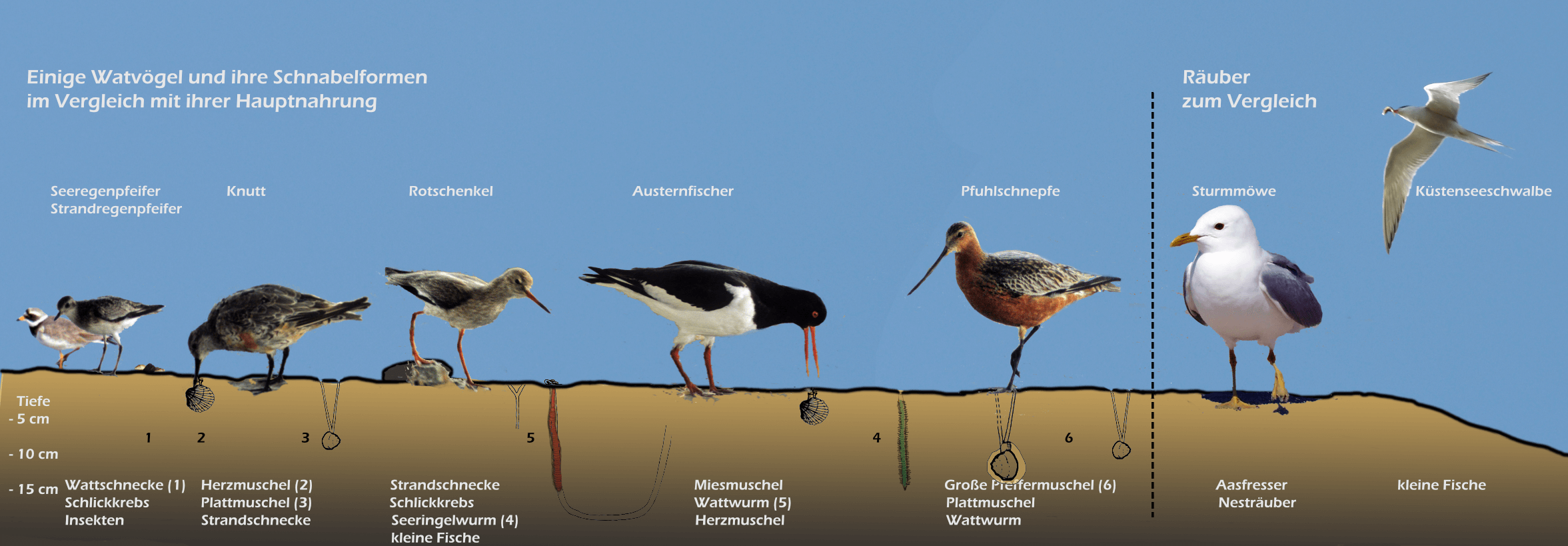

An die Rahmenbedingungen im Wattenmeer sind auch die Fressfeinde der Bodenbewohner in bemerkenswerter Weise angepasst: Die Watvögel, die so heißen, weil sie bereits bei nicht vollständiger Ebbe mit der Nahrungssuche beginnen und der sich zurückziehenden Wassergrenze dabei folgen, sind bestimmten Bodenbewohnern als Hauptnahrungsquelle angepasst: Je größer ihre Schnäbel, desto tiefer im Boden lebt die Beute: